中国公路自行车赛事正迎来前所未有的繁荣景象,从职业竞技到大众参与的完整体系逐步成型。这一生态既包含对标国际标准的顶级多日赛,也涵盖了为业余爱好者量身定制的区域性赛事,构建起覆盖不同水平不同地域不同人群的立体化赛事网络。随着中国自行车运动协会(中自协)系统性分级管理制度的完善,以及地方政府与社会资本对自行车运动的持续投入,公路自行车已从专业竞技场走向大众生活,成为全民健身热潮中的重要载体。截至2025年,全年计划赛事总量突破百场,标志着中国自行车运动进入规模化规范化国际化发展的新阶段。

赛事体系分级

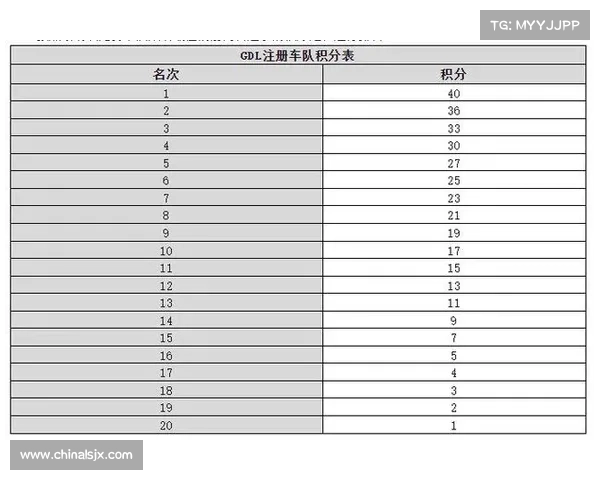

国内公路自行车赛事采用六级金字塔结构设计,底层以业余骑行爱好者为核心,顶层则服务于顶尖职业车手,层级间通过积分机制联通。基础层为中国公路自行车公开赛,定位为大众参与的入门级赛事;其上依次是中国公路自行车联赛(省级专业队与俱乐部参赛)中国公路自行车职业联赛(国内职业车队角逐);国际层级则包含C类B类及最高级别的A类国际赛事(如环湖赛),形成从“全民体验”到“世界竞技”的完整通道。

该体系的创新性在于打通了业余与专业间的壁垒。例如,公开赛年度前四名可晋级联赛,联赛前四名可获得职业联赛资格,而职业联赛顶尖选手直接获得国际A类赛事入场券。这种流动机制使草根选手可通过竞技表现实现层级跃升,也为国家队选拔提供了透明化依据。中自协同步实施赛事注册认证制度,对赛道设计裁判配置兴奋剂检测等环节分级管理,确保赛事质量与安全性。

重点赛事解析

环中国国际公路自行车赛(环中赛) 作为中国自主IP的标杆性赛事,自2010年创办以来不断升级。首届为国际自盟(UCI)2.2级,2011年即跃升至2.1级,赛事覆盖12省61城,总里程超5000公里,竞赛天数位列全球第五亚洲第一。其赛道设计融合城市地标与自然景观(如华山泰山赛段),兼具竞技性与文化传播价值,被誉为“移动的中国画卷”。

2025年赛事布局进一步优化:沈阳康平站设计专业组与大众组双轨赛道,专业男子个人赛达249公里长距离挑战,大众骑游组则设置60公里休闲路线;北京站创新设置混合团体计时赛及亲子组,强调家庭参与。全年计划101场全国性比赛中,公路赛事占比超40%,包含个人计时赛城市绕圈淘汰赛等多类型,满足多样化竞技需求。

海燕论坛官方网站入口赛事专业特性

公路自行车赛事对赛道与装备有严格规范。赛道需全程铺设硬化路面,坡度变化需符合UCI标准,如环中赛包含平路冲刺段与海拔2200米高山赛段。竞赛形式分为单日赛与多日赛,前者侧重爆发力(如北京站65公里个人赛),后者考验耐力与战术(如环中赛10-21天分段赛)。

区别于山地车的崎岖路面适应性,公路车赛事追求速度极限,车辆需符合国际自盟对车架长度(≤185cm)重量(≥6.8kg)轮径(55-70cm)的严格规定。职业车手在平路赛段依赖编队破风,团队协作降低风阻高达40%;山地赛段则需功率体重比的精准控制,凸显个体爬坡能力。

大众参与路径

业余爱好者可通过三类赛事阶梯式进阶:大众骑游组(如沈阳站60公里无门槛参与)、公开赛资格赛(需20公里完赛证明)、中国公路自行车公开赛正赛(需三年内完赛证书)。参赛者需自备UCI认证车型,佩戴头盔手套等护具,赛事设置分段关门时间保障安全。

社会化办赛趋势显著增强。地方协会与企业可申办C类赛事,如“环太湖”“环海南岛”等区域性品牌,中自协通过认证授权规范赛事运营。此类赛事虽不强制使用“中国”“全国”等命名,但需在地方监管机构备案,确保医疗救援保险保障到位。

中国公路自行车赛事生态已形成竞技引领与全民参与并行的双轨格局。专业化层面,六级赛事体系与国际接轨,通过积分晋级机制培育后备力量;大众化层面,全年超百场赛事覆盖全国,降低参与门槛的同时强化安全规范。未来需在三方面持续优化:一是增设UCI女子世巡赛级别赛事,弥补女子职业体系短板;二是推广“赛事+旅游”模式,如环青海湖环海南岛等赛道深化地域文化融合;三是开发青少年分级赛事,衔接滑步车泵道自行车等基础项目。唯有竞技与普及双轮驱动,方能使自行车运动从赛事舞台真正融入国民生活图景。